|

Der Diagnose von Fäule in stehenden Bäumen kommt im Rahmen der

Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Grün eine große Bedeutung

zu. Die Methodenvielfalt

zur Diagnose am stehenden Baum reicht von der einfachen Klopfmethode

über die Entnahme von Bohrkernen und die Anwendung von

Bohrwiderstandsgeräten bis hin zur Schall- und Elektrischen

Widerstandstomographie sowie Zugversuchen (Weihs

und Rust 2007).

Große Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden bestehen

hinsichtlich des Grades der

Holzzerstörung und der Sicherheit der Diagnose bei verschiedenen

Stammdefekten und Holzveränderungen. Insgesamt besteht in der Praxis

der Baumpflege nach wie vor ein großer Bedarf an geeigneten

Messmethoden, die weitgehend zerstörungsfrei sind und ein zumindest „zweidimensionalen

Blick“ in das Bauminnere ermöglichen, dabei mit vertretbarem

apparativen Aufwand auskommen und für den Anwender möglichst geringe

sicherheitstechnische Risiken mit sich bringen. Diese Anforderungen

werden von der EWT erfüllt.

Im Jahre 1999 wurde an der HAWK-Fakultät Ressourcenmanagement in

Göttingen die Projektgruppe„Zerstörungsfreie Baumdiagnose“ ins

Leben gerufen. Nach mittlerweile 14 Jahren intensiver Forschung hat sich

das ursprünglich aus der Geophysik stammende Verfahren der „Elektrischen

Widerstandstomographie“ (EWT) erfolgreich

als eingehende Untersuchungsmethode bei der Beurteilung der

Verkehrssicherheit von Bäumen etabliert.

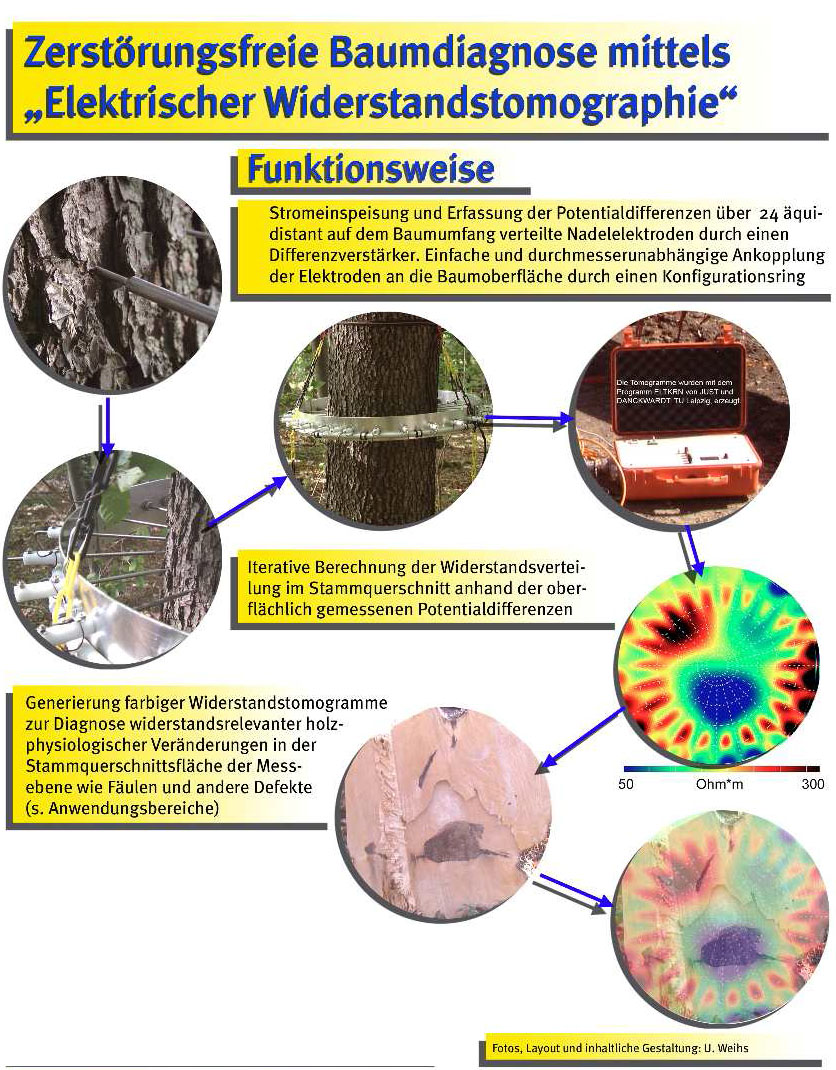

Das Prinzip der EWT beruht auf der Messung von elektrischen

Potentialdifferenzen (Spannungen), die ein über Stichelektroden in den

stehenden Stamm eingespeister Wechselstrom verursacht. Die

Stromeinspeisung und der Spannungsabgriff erfolgen dabei nur an der

Stammoberfläche des zu untersuchenden Baumes. Anhand der dort

gemessenen Spannungswerte kann auf die elektrische

Leitfähigkeitsverteilung im Innern des Stammes geschlossen werden,

durch deren charakteristische Kontraste eine Diagnose

holzphysiologischer Veränderungen wie Farbkerne oder Fäule ermöglicht

wird.

In der praktischen Anwendung des Verfahrens an stehenden Bäumen hat

sich eine axialsymmetrische Anordnung bewährt, bei der über eine freie

Verkabelung oder über einen Konfigurationsring 24 Elektroden in der

gewünschten Querschnittsebene äquidistant auf dem Baumumfang verteilt

werden. Je zwei Elektroden dienen jeweils zur Stromeinspeisung und zwei

andere für den Spannungsabgriff (sog. Vierpunktanordnung). Für die

Ankopplung der Elektroden an den Baum ist in der Regel ein vorsichtiges

Eindrücken der Nadelspitzen in das Kambium des Baumes ausreichend.

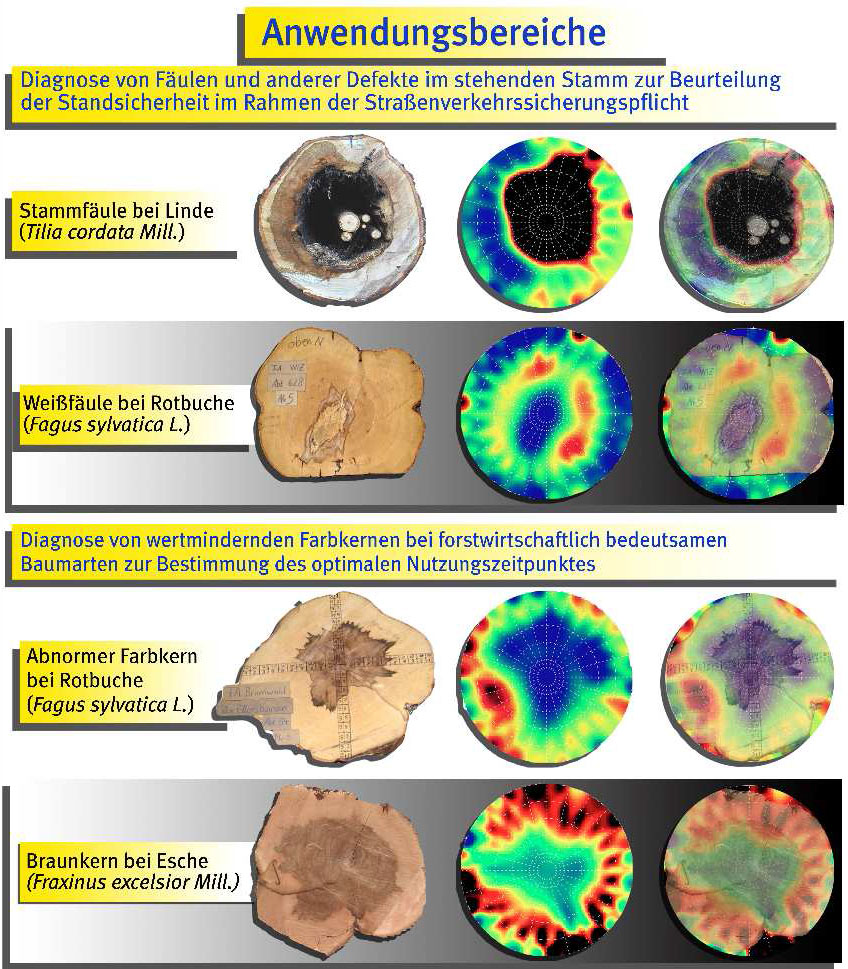

Die am Anfang

dieser Seite sowie in der Abbildung rechts dargestellten

Anwendungsbeispiele zeigen

als Erstes eine eine Linde (Tilia

spp.) mit zentraler Stammfäule, die bereits zu einer großen Höhlung

im Stamm geführt hat. Bei der Überlagerung der Stammscheibe

aus der Messebene mit dem farbigen Widerstandstomogramm ist

bemerkenswert, wie exakt die Lage und die räumliche Ausdehnung der

Kernfäule im Stammquerschnitt abgebildet werden. Der nicht leitende

Hohlraum erscheint dabei als schwarzer, sehr hochohmiger, d. h.

elektrisch schlecht leitender Bereich. Ebenfalls gut getroffen ist die

noch im beginnenden Zersetzungsstadium befindliche „feuchte Fäule“

im linken Restwandbereich des Lindenstammes. Im Gegensatz zur

hochohmigen zentralen Hohlfäule wird diese Fäule als sehr gut

leitender, feuchter Bereich blau dargestellt. Die zweite Bildreihe der

linken Abbildung zeigt eine spannrückige Rotbuche (Fagus

sylvatica L.) mit Rindeneinwachsungen, die in der Messebene eine

zentral von NNO nach SSW verlaufende, ovale Faulstelle aufweist. Im

Gegensatz zur Hohlfäule der Linde hat die Weißfäule bei dieser Buche

noch keine Höhlung im Stamm hervorgerufen. Die Fäule befindet sich im

aktiven Stadium, das sich sowohl durch eine erhöhte Holzfeuchtigkeit

als auch einen erhöhten Elektrolytgehalt auszzeichnet. Entsprechend

weist die blaue Farbe des Widerstandstomogrammes im Bereich der

Faulstelle eine deutlich erhöhte erlektrische Leitfähigkeit auf. Die

dritte und vierte Bildreihe verdeutlichen am Beispiel einer Rotbuche (Fagus

sylvatica L.) und einer

Esche (Fraxinus excelsior L.), dass sich mit Hilfe der EWT auch

Ausprägungen von Farbkernen im Stammholz lebender Bäume

diagnostizieren lassen, deren Ausbildung bei forstwirtschaftlich

wichtigen Wirtschaftsbaumarten i.d.R.

mit einer deutlichen Wertminderung einhergehen. In

beiden Fällen, sowohl bei der abgebildeten Rotbuche (Fagus sylvatica

L.) mit einem „abnormer Kern“

als auch bei der Esche mit fakultativem Braunkern, handelt es sich um

Farbkerne, die sich im

Vergleich zum umgebenden weißen Holz durch eine deutlich höhere

Darrbezugsfeuchte auszeichnen

und somit im elektrischen Widerstandstomogramm als gut leitende, blaue Bereiche

dargestellt werden. Wie

die folgenden Veröffentlichungen belegen, ist die EWT auch zur Diagnose

von Stock- und Wurzelfäule geeignet, da das elektromagnetische Feld bei

Messungen im bodennahen Stammfußbereich eine halbraumartige Sondierung

des Wurzelraumes erlaubt (Weihs

und Jaschinski 2011

Weihs

et al. 2013).

|